Dalla Regione Sardegna è giunta oggi l’importante firma di un accordo che prevede il rilancio in grande stile delle aree minerarie dell’isola: il governatore sardo, Ugo Cappellacci, ha sottoscritto questa intesa, la quale sarà utile per perfezionare il recupero e la valorizzazione dei siti locali, andando anche a identificare e realizzare delle infrastrutture. Queste ultime serviranno proprio per incentivare lo sviluppo del settore turistico, di quello culturale e di quello ambientale, un mix davvero interessante.

Dalla Regione Sardegna è giunta oggi l’importante firma di un accordo che prevede il rilancio in grande stile delle aree minerarie dell’isola: il governatore sardo, Ugo Cappellacci, ha sottoscritto questa intesa, la quale sarà utile per perfezionare il recupero e la valorizzazione dei siti locali, andando anche a identificare e realizzare delle infrastrutture. Queste ultime serviranno proprio per incentivare lo sviluppo del settore turistico, di quello culturale e di quello ambientale, un mix davvero interessante.

Redazione

Redazione

Lavorazione del piombo: gli agitatori e le presse Howard

La metallurgia del piombo è strettamente associata a due macchinari industriali che hanno assunto lo stesso nome, Howard. Il primo di essi è proprio l’agitatore Howard. Quest’ultimo non è altro che un apparecchio che è provvisto di due o tre pale rotanti e che viene immerso all’interno del bagno di piombo fuso: in questa maniera viene provocato in modo più agevole e proficuo il rimescolamento. L’agitazione di tipo meccanico viene garantita dall’elica di questo mezzo, la quale è circondata da un mantello tronco-conico, utile per regolare la circolazione dello stesso piombo fuso.

La metallurgia del piombo è strettamente associata a due macchinari industriali che hanno assunto lo stesso nome, Howard. Il primo di essi è proprio l’agitatore Howard. Quest’ultimo non è altro che un apparecchio che è provvisto di due o tre pale rotanti e che viene immerso all’interno del bagno di piombo fuso: in questa maniera viene provocato in modo più agevole e proficuo il rimescolamento. L’agitazione di tipo meccanico viene garantita dall’elica di questo mezzo, la quale è circondata da un mantello tronco-conico, utile per regolare la circolazione dello stesso piombo fuso.

Gas nobili: gli impieghi industriali dello xenon

Lo xenon è un elemento che appartiene alla famiglia dei cosiddetti gas nobili: il simbolo in questione è Xe, mentre il numero atomico è 54. Si tratta di una delle componente dell’aria, nonostante non si stia parlando di una quota molto alta, vale a dire 0,086 parti per milione dell’aria secca. Di solito, esso viene prodotto in misura di cinque punti percentuali tra tutti i sottoprodotti, nel corso della fissione dell’uranio nelle pile atomiche, dunque si può già parlare di un suo importante utilizzo. Lo xenon allo stato puro, inoltre, viene in genere preparato a livello industriale per poter perfezionare la distillazione frazionata dell’aria liquida.

Lo xenon è un elemento che appartiene alla famiglia dei cosiddetti gas nobili: il simbolo in questione è Xe, mentre il numero atomico è 54. Si tratta di una delle componente dell’aria, nonostante non si stia parlando di una quota molto alta, vale a dire 0,086 parti per milione dell’aria secca. Di solito, esso viene prodotto in misura di cinque punti percentuali tra tutti i sottoprodotti, nel corso della fissione dell’uranio nelle pile atomiche, dunque si può già parlare di un suo importante utilizzo. Lo xenon allo stato puro, inoltre, viene in genere preparato a livello industriale per poter perfezionare la distillazione frazionata dell’aria liquida.

Terre rare: alla scoperta dell’yttrio

L’yttrio è un elemento metallico cosiddetto “di transizione” e che appartiene al terzo gruppo del sistema periodico. La sua scoperta risale al 1794, grazie al chimico finlandese Johan Gadolin: quest’ultimo stava infatti analizzando alcuni minerali che provenivano dalla zona di Ytterby, in Svezia, da cui il nome del metallo stesso. Tra tutte le terre rare, esso è il secondo in abbondanza, subito dopo il cerio: i minerali più importanti sono senza dubbio la gadolinite e la samarskite. Per quel che concerne i composti chimici, poi, vengono separati da quelli delle altre terre rare attraverso la cromatografia a scambio ionico.

L’yttrio è un elemento metallico cosiddetto “di transizione” e che appartiene al terzo gruppo del sistema periodico. La sua scoperta risale al 1794, grazie al chimico finlandese Johan Gadolin: quest’ultimo stava infatti analizzando alcuni minerali che provenivano dalla zona di Ytterby, in Svezia, da cui il nome del metallo stesso. Tra tutte le terre rare, esso è il secondo in abbondanza, subito dopo il cerio: i minerali più importanti sono senza dubbio la gadolinite e la samarskite. Per quel che concerne i composti chimici, poi, vengono separati da quelli delle altre terre rare attraverso la cromatografia a scambio ionico.

La tensocorrosione dei metalli industriali

La tensocorrosione è, come suggerisce lo stesso nome, una corrosione causata o anche accelerata da alcune sollecitazioni di tipo coagente. Una sollecitazione che ha a che fare con il campo elastico è in grado di abbassare il potenziale di equilibrio (la corrosione per l’appunto) ed aumenta la sua corrodibilità. Quando le parti sono sotto tensione oppure quando non sono sollecitate dallo stesso materiale si può avere una situazione in cui entrambi i casi fanno parte dello stesso materiale. Una sollecitazione di trazione (sempre nel campo elastico per la precisione) può arrivare a condurre a corrosione di tipo intergranulare.

La tensocorrosione è, come suggerisce lo stesso nome, una corrosione causata o anche accelerata da alcune sollecitazioni di tipo coagente. Una sollecitazione che ha a che fare con il campo elastico è in grado di abbassare il potenziale di equilibrio (la corrosione per l’appunto) ed aumenta la sua corrodibilità. Quando le parti sono sotto tensione oppure quando non sono sollecitate dallo stesso materiale si può avere una situazione in cui entrambi i casi fanno parte dello stesso materiale. Una sollecitazione di trazione (sempre nel campo elastico per la precisione) può arrivare a condurre a corrosione di tipo intergranulare.

Industria metallurgica: il funzionamento del forno Heroult

Il forno Heroult rappresenta nell’ambito dell’industria metallurgica un tipo di forno elettrico che viene utilizzato per la fabbricazione dell’acciaio. Si tratta, inoltre, del prototipo dei forni elettrici ed è senza dubbio il più diffuso in questo settore, dato che è molto semplice, oltre che economico e di agevole manutenzione. In pratica, esso si caratterizza per un crogiuolo di lamiera di acciaio, rivestito al suo interno di materiale refrattario in genere basico, e provvisto di uno sportello per l’introduzione del materiale e di un foro di colata a forma di becco.

Il forno Heroult rappresenta nell’ambito dell’industria metallurgica un tipo di forno elettrico che viene utilizzato per la fabbricazione dell’acciaio. Si tratta, inoltre, del prototipo dei forni elettrici ed è senza dubbio il più diffuso in questo settore, dato che è molto semplice, oltre che economico e di agevole manutenzione. In pratica, esso si caratterizza per un crogiuolo di lamiera di acciaio, rivestito al suo interno di materiale refrattario in genere basico, e provvisto di uno sportello per l’introduzione del materiale e di un foro di colata a forma di becco.

A Cosenza un corso di formazione professionale per filandaie

La produzione tessile del nostro paese risale a molti secoli fa: i primi allevamenti di banchi da seta possono essere fatti risalire al 1100, con le città di Firenze e Palermo molto attive in questo senso. Eppure, la tradizione non è andata persa. Un esempio lampante è quello della Provincia di Cosenza, la quale presenterà proprio nel corso della giornata di domani un progetto molto interessante. Si tratta, infatti, di coinvolgere con un inserimento lavorativo ben preciso e una formazione altrettanto approfondita delle filandaie. L’incontro di domani mattina avrà luogo a Cosenza, più precisamente nel Salone degli Specchi.

La produzione tessile del nostro paese risale a molti secoli fa: i primi allevamenti di banchi da seta possono essere fatti risalire al 1100, con le città di Firenze e Palermo molto attive in questo senso. Eppure, la tradizione non è andata persa. Un esempio lampante è quello della Provincia di Cosenza, la quale presenterà proprio nel corso della giornata di domani un progetto molto interessante. Si tratta, infatti, di coinvolgere con un inserimento lavorativo ben preciso e una formazione altrettanto approfondita delle filandaie. L’incontro di domani mattina avrà luogo a Cosenza, più precisamente nel Salone degli Specchi.

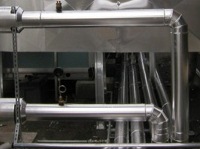

Il tiraggio forzato dei camini

Il tiraggio forzato dei camini può essere ottenuto sostanzialmente in due modi. Il primo di essi consiste nell’immettere aria forzata direttamente da un ventilatore sotto la griglia del forno, il quale viene a trovarsi a pressione superiore rispetto a quella atmosferica. La seconda modalità, invece, prevede che vi sia l’aspirazione del fumo tramite un ventilatore disposto alla base del camino: in questa maniera il forno stesso risulta essere in depressione. In questo secondo caso, inoltre, si può far sì che tutta la corrente dei gas attraversi il ventilatore (si parla di “aspirazione diretta”), oppure che il ventilatore aspiri solo una piccola parte dei fumi (o una certa quantità di aria esterna) e che li lanci ad alta velocità alla base del camino.

Il tiraggio forzato dei camini può essere ottenuto sostanzialmente in due modi. Il primo di essi consiste nell’immettere aria forzata direttamente da un ventilatore sotto la griglia del forno, il quale viene a trovarsi a pressione superiore rispetto a quella atmosferica. La seconda modalità, invece, prevede che vi sia l’aspirazione del fumo tramite un ventilatore disposto alla base del camino: in questa maniera il forno stesso risulta essere in depressione. In questo secondo caso, inoltre, si può far sì che tutta la corrente dei gas attraversi il ventilatore (si parla di “aspirazione diretta”), oppure che il ventilatore aspiri solo una piccola parte dei fumi (o una certa quantità di aria esterna) e che li lanci ad alta velocità alla base del camino.

A cosa serve la camicia di vapore

La camicia di vapore rappresenta un sistema molto antico per poter diminuire in maniera appropriata il consumo di vapore che è dovuto alle condensazioni all’interno dei cilindri delle macchine a vapore alternative. In effetti, in tali macchinari si ha una perdita piuttosto grave per il fatto che, durante la fase di introduzione, il vapore trova le pareti del cilindro alla temperatura dello scarico che si è svolto in precedenza, vale a dire relativamente fredde. Per tale motivo, una certa parte di vapore, la quale può arrivare addirittura al 50% e oltre, si condensa sulle parti realizzate in metallo, con una conseguente forte riduzione del lavoro e maggior consumo di vapore stesso.

La camicia di vapore rappresenta un sistema molto antico per poter diminuire in maniera appropriata il consumo di vapore che è dovuto alle condensazioni all’interno dei cilindri delle macchine a vapore alternative. In effetti, in tali macchinari si ha una perdita piuttosto grave per il fatto che, durante la fase di introduzione, il vapore trova le pareti del cilindro alla temperatura dello scarico che si è svolto in precedenza, vale a dire relativamente fredde. Per tale motivo, una certa parte di vapore, la quale può arrivare addirittura al 50% e oltre, si condensa sulle parti realizzate in metallo, con una conseguente forte riduzione del lavoro e maggior consumo di vapore stesso.

Industria tessile: le camere di mischia

Nell’industria tessile le camere di mischia sono quelle che consentono di mescolare i cotoni di una o più partire di balle: essi possono presentare delle differenze molto leggere per quel che riguarda il colore e la purezza, mentre è sempre preferibile che l’impasto necessario al filato sia quantomeno omogeneo. Le diverse qualità di cotone, prelevate ad esempio da una cinquantina di balle, vengono accumulate nelle camere in questione in strati orizzontali. La mescolanza, sia pure molto grossolana, si otterrà andando a prelevare il cotone con le prese verticali. Le camere sono costituite da celle a pareti di legno con base quasi quadrata (di circa quattro metri di lato per la precisione).

Nell’industria tessile le camere di mischia sono quelle che consentono di mescolare i cotoni di una o più partire di balle: essi possono presentare delle differenze molto leggere per quel che riguarda il colore e la purezza, mentre è sempre preferibile che l’impasto necessario al filato sia quantomeno omogeneo. Le diverse qualità di cotone, prelevate ad esempio da una cinquantina di balle, vengono accumulate nelle camere in questione in strati orizzontali. La mescolanza, sia pure molto grossolana, si otterrà andando a prelevare il cotone con le prese verticali. Le camere sono costituite da celle a pareti di legno con base quasi quadrata (di circa quattro metri di lato per la precisione).